今回は実体験を元に、W204型メスセデス•ベンツ C300 アバンギャルドSの維持費について紹介したいと思います。車両選定から購入費、維持費についてご紹介しますのでご参考になれば幸いです。結論を先にお伝えしますと、3,000cc V6エンジン 購入時3.6万キロ、3年間で7万キロ走行で乗り出し+整備、修理費用+納車後の目立った消耗品で140万円でお釣りがくる感じです。車両のスペックから考えると、だいぶ安く済んでいると思います。これで7万キロ走りましたので、乗り潰してもいいかなと思います。

購入判断について

まず車両選びから。18歳で運転免許を取得して以来、概ね4気筒エンジンの車両と6気筒エンジンの車両を交互に乗り継いできましたが、この時は初めて6気筒エンジンから6気筒エンジンの乗り継ぎとなりました。前車はBMW3シリーズの直列6気筒2500ccでした。BMWと言えば「シルキーシックス」というフレーズがどうしても興味をそそり、正しいかどうかは分かりませんが、”BMWの直6エンジンを載せた車両”を購入したものでした。本来の「シルキーシックス」とは、初代6シリーズに搭載されたSOHCエンジンを指しているようなので、私が乗っていた先述の3シリーズに搭載されていた”N52B25A”エンジンはそれに該当しない、という事でしたが、「知らぬが仏」とはまさにこの事で、今まで感じたことのない滑らかさで回る、お気に入りのエンジンでした(実際所有してしばらくは本物の「シルキーシックス」ではないことを知りませんでした)。アイドリング時の静粛性も文句なし、です。

このような事から、やはり6気筒エンジンはやめられない、ということで車選びがスタート。6気筒エンジンの車両は中古車相場が暴落していたため、乗り出し150万円以下でも「乗ってみたい」と思える候補は多く、その中でもやはりBMWの直6を中心に探しました。5シリーズ、X1、X3と試乗したところで、何となく車両ごとの違いを感じなくなっていてしまいました(好みではあるのですが)。予算を区切った事から、底値の年式のものが中心で、モデルは違えど、自ずと同年代の車に集中したことが要因として考えられます。

そこで、少し範囲を広げて、同じ6気筒でも”V6”も選択肢に入れました。そうすると一気に候補車両が増え、日産フーガ・スカイライン、トヨタ マークX、クラウン、フォルクスワーゲン・パサートCCなどを見始めましたが、面白いことにどれも乗り出し価格が100万円前後でそこそこ程度の良さそうな車両が見つかります。そんな目線で見たところ、メルセデス・ベンツC300までもが同様の価格帯で見つかりました。

「同じ値段でベンツオーナーになれるのなら、一度なってみたい。」と思い、今度はベンツに絞って検索すると、車種としてはCクラス、Eクラスが主な候補となりましたが、Cクラスのサイズが駐車場の環境に合っているためCクラスセダン、Eクラスについてはクーペモデルがそれと同じくらいのサイズであったため、この2車種で選んでみました。この時、「クーペって本当に人気ないんだな」と感じるくらいコスパが良く、ついついEクーペについては4気筒モデルも候補に入れてしまいました。実際低走行でお値打ちの物件があり、試乗までしました。

当然、試乗するために車屋さんに向かう足はBMWの6気筒エンジンです。ここで感じたのは、私は”ベンツの4気筒より、BMWの6気筒の方が好きだ”、ということです。ベンツの内装の煌びやかさは流石でしたが、運転した感じは当時所有していたBMWの方が好みだったのです。

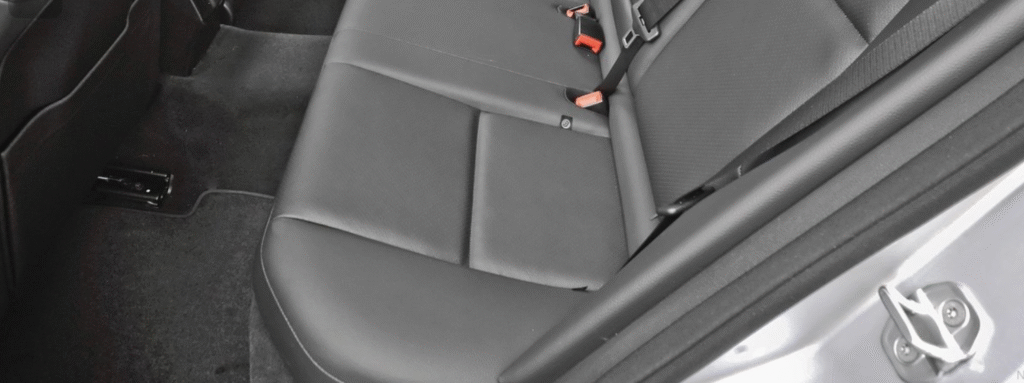

それであれば、やはりベンツといえども6気筒で絞ろう、と考えを戻して見つけたのが、CクラスC300アバンギャルドSになります。直前でパサートCCに試乗したのですが、その時には「やっぱり直6に比べると、少し振動があるかな」と思いましたが、この車両に関しては「ん?直6に近いフィーリング??」と感じ、更に良かったのが後席の乗り心地。エアコンの温度調整パネルもあり、足元もつま先が前席下に入る設計で、かつ膝まわりも前席背もたれが窪んでくれています。肘掛けとドリンクホルダーの設計もとても使い心地が良く、元々の静粛性とFRならではの動力伝導も相まって、とても心地良いです。年式から来るインパネのビビり音は少しありましたが、それは直近で乗っていたBMWがあまりにも精度が高く、全く発生させていなかった為に少し気になった程度です。ロードノイズも小さく、降車時にタイヤを確認したところブリヂストンの「REGNO」を履いていましたが、6〜7年経過の3部山程度で、流石のREGNOでも、タイヤの性能で消し込めていたとは考えにくいです。トランク方面から少しコトコト音がしましたが、荷物がバンプしているものと感じていました。

私は、試乗の時には必ずと言っていいほど後部座席にも乗らせてもらいます。普段そこまで多く使いませんが、後部座席まで乗り心地がいいと、何とも不思議な自己満足に繋がるのです。

この車両の試乗で感じたことを思いつくままに箇条書きにすると、

- カッコいい

- シートのホールド感がいい(アバンギャルドSのシート設計によります)

- 3000回転以下では程よい巡航を提供してくれるトルク、それ以上の回転数では滑らかな吹け上がりを体感できる

- 直感でのパワー、トルクは”ぼちぼち”

- アクセルレスポンスはもっさり

- 静か※

- ハンドルのキレがいい

- 後部座席が見た目より広い

- 全席乗り心地はこのセグメントの中で最上級

こんな感じでした。価格については、当時で既に底値と言っていいくらい値落ちしておりましたので、冒頭にもありましたように乗り出し100万円以下、同クラスの国産車と比較しても同等であったので、少々修理代が高くなろうと、「まあ、いいか」と考えていました。

さて、ここまでで8割方”購入”の方針になるのですが、やはり古い車ですから故障については確認しておく必要があります。今はWeb検索で何でも教えてくれますから、「W204 故障 定番」などと検索してみます。すると、

定番の故障その①ステアリングロックの故障

定番の故障その②カムマグネットセンサーからのオイル漏れ

定番の故障その③コマンドコントローラーの破損

あたりがヒットしました。この中で対策の必要性の有無と対策時のコストを調べてみます。

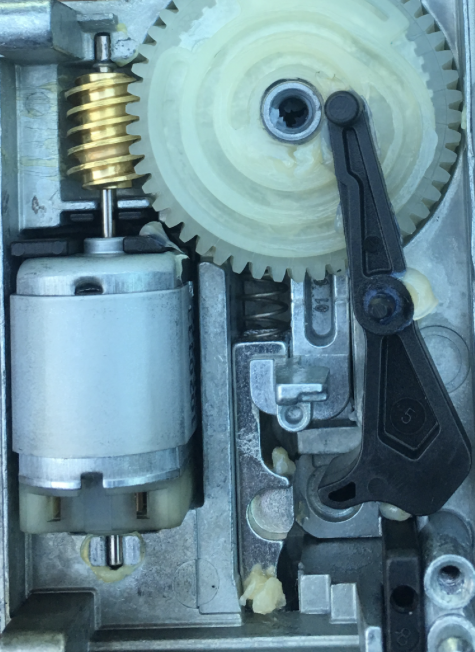

その①・・・これはキーを回してもステアリングロックが解除されない、という現象らしいです。構造を調べてみると、ステアリングロックは小さなモーターがピンをスライドさせる動力源となっているようで、そのモーターが動かなくなることによりステアリングロックが解除されない状態になるようです。ちなみに、ステアリングロックが解除されないとエンジンもかからない仕組みのようで、もしその状況になってしまった場合はハンドルが動かせない事から舵を切れないだけでなく、そもそも前後にも動かせない、極めて厳しい状況になるようです。修理には、慣れている業者でも数時間はかかりそうで、出先でなってしまった場合はもちろんのこと、立体駐車場でなってしまったら、どうしようもないですね、、、。これがどれくらいの確率でなるのかというと、これはWeb検索の良くないところですが、分母・分子が明確でないにも関わらず、複数の事例があるとあたかも「必ずなります!」的な書かれ方がされています。なるべく踊らされないように、この目で現実を確かめるために原因となるモーターを調べてみると、、、ナント懐かしい!「ミニ四駆」で使われていたモーターにそっくりです。このモーター、動かなくなるところを見たことはありませんが、ステアリングロックの駆動として考えると、超短時間動力を数百〜数千回も繰り返すことになります。何となくですが、焦げつきや磁力不足などで動かなくなる事が想像できてしまいました。。。

そんなわけで、実際に高確率で起こりそうであることと、起こった時のダメージが大きそうであったことから(特に我が家は立体駐車場なので)対策を講じることに決めました。ちなみに、キーを挿した瞬間にこの上記写真のモーターが動き、ハンドルロックを解除するのですが、その時のモーター音を確認する事ができます。新しいモーターを入れている車両と比較すると、私の車両は少し反応が鈍い感じがして、より対策の必要性を感じました。

では、どのような対策が必要か、と言うと、以下の二つのパターンがあります。

対策 1.モーターを新品に換える

文字通り、モーターの交換です。部品代は安く済みそうですが、工賃はそれなりにかかりそう。脱着の作業、コンピューターのリセットなど含めて時間とコストがかかります。10万円前後は覚悟が必要です。また、長く乗るつもりであれば、「再発」の心配も、、、

対策 2.そもそも、モーターを無くしてしまう

こちらの作業は、ほぼ1.と同様です。コンピューターのリセットに時間がかかるそうです。メリットは、再発の可能性が”ゼロ”に。デメリットは、ステアリングロック自体がなされなくなる。です。ステアリングロックの主な目的は盗難防止のセキュリティでしょう。この年式の車両についての盗難リスク、またハンドルロックにおけるそのリスク軽減効果、再発リスクがなくなる、などを考えると、個人的にはメリットの方が大きいかな、と考えます。実際私はこちらの対策を講じました。費用は 対策 1. と同等です。

②・・・これはエンジン側の部品(カムマグネットセンサー)とコンピューター(ECU)を繋いでいるハーネスが、カムマグネットセンサーからのオイル漏れを、毛管現象(細い隙間を液体が自発的に移動する現象)により、ECUまでオイルを届けてしまうことになり、ECUを故障させてしまう症状です。ECUを故障させてしまうと数十万の修理費が想定されるため、対策の必要性は高いです。しかも、その対策とは、毛管現象を断ち切れる状況にしてあげれば完了するため、簡易的なハーネスを中継してあげるだけで完了。対策部品として流通しており、1つ5千円前後、二箇所必要なため1万円前後で部品は仕入れられ、取り付けはカプラーを繋ぎ、余分なハーネスをタイラップなどで留めておけは完了。リスクの大きさと、対策の難易度を比べると、対策しておかない選択はないと思いました。

ところが、W204で起こりがちなトラブルとして確認していたものの、これは4気筒エンジンの事例が多く、私が検討していたV6エンジンではあまり見かけません。そもそも4気筒エンジンの方が球数が多いため、信頼できる情報が少なく、どうするか悩みましたが、情報を集めるのも、悩むのも面倒くさくなって施工しました。ちなみに、V6エンジンの場合は上記の「二箇所」ではなく「四箇所」であったため2万円ほどかかりました。これは今でも必要だったか疑問ですが、ずーっと心配しながら、時折ボンネットを開けてカムマグネットセンサーについているカプラーを外してチェックする、なんていう煩わしいですし、もやもやしながら乗るのもつまらないですし、”安心を買った”、と思えは良いかと気持ちを整理しています。

③・・・こちら、今では珍しさも新しさも感じるものではありませんが、コマンドコントローラーの先駆けはW204だったと記憶しています。運転中も視線を変えることなく操作し易く、古くなりつつも、その操作性はまだまだいいセンかと思いますが、このコントローラー、なぜかシャフト部分がプラスチックでできています。当然、経年劣化により折れるリスクは極めて高く、また折れてしまった時、操作においてのリカバリーは極めて困難であるため、こちらも対策です。対策品として金属シャフトが出ていますので、これに交換するだけ。ほぼポン付なので、折れたり割れたりして破片が、、、とならないうちに交換するのが良いでしょう。パーツ代も1,000円前後とお値打ちです。

想定されるトラブルについては、事前に対策を施し、”そこにかかる費用は車両購入費用に足し込んで考える”ことが私の中古車購入の基本です。先述のように、こちらの車両は乗り出し100万円を切るものが多く、上記3点の対策を施しても、12万円程度です。実際私が購入した車両は、走行3.6万キロでしたが乗り出し90万円で、全ての対策を行なっても110万円を切って来ます。やはりライバル車と比べても同等か、もしくは安いくらいの購入価格です。

故障はほぼ出ないであろう、と想定される国産車と輸入車を購入時の比較検討をするときは、ここまでシミュレーションしてみて「買い」かどうか判断します。この場合の私の判断は、「迷わず買い」でした。

購入後の維持費について①

これまでオペル、フォルクスワーゲン、プジョー、アウディ、BMWと4つの輸入車メーカー、計8台の輸入車を乗って来ましたが、今回のベンツCクラスは最も神経質に扱ったと思います。見つけた個体は13年落ち、走行3.6万キロ、外装はすごく綺麗で内装も含めて日焼けがほとんどなかったことから、ガレージ保管であったと想定されます。エンジンルームも綺麗で、上記対策を講じれば、今から10万キロくらい乗れたらいいな、と期待しました。ちなみに、私の平均年間走行距離は約2.5万キロですから、4年間くらい乗るイメージです。

【想定外のメンテナンス費用】

まず購入後の点検について。購入時は実車を前にして、販売店さんと口頭で状態確認をしましたが、面倒なところはきちんと見ていませんでした。これが失敗で、後に信頼できる整備士さんにチェックしてもらったところ、「ATFの劣化レベルが酷い」、「クーラントのサーモスタッドが正常に機能していない」という2点が確認されました。ATFに関しては、お店からは「最近交換したばかりだ」と言われていたのに・・・。ATFを交換した方が良いかどうか、と言う議論もありますから、「換えなくていいと思います」と言われるのならまだしも、「交換した」と言うのは虚偽説明と思うのですが、、、。チェックしてもらった整備士さんとも相談しましたが、私の希望である「これから10万キロ乗りたい」「なるべくベンツの(この車両の)本来のポテンシャルを感じたい」「変速ショックは発生させたくない」と言う希望を聞いていただき、手始めに1Lほど抜いてもらってチェックしたところ、鉄粉だけでなく、粒状の錆なども混在しており、劣化レベルが酷いので交換した方が良い、との判断になりました。せっかくやるなら、と言うことでストレーナーからフルコースで交換としました。費用は総額で3万円くらいだったと思います。

クーラントのサーモスタッドについては、オーバーヒートしてしまってはリスクが大きすぎるため、こちらも交換としました。

また、消耗品の類に入りますが、ブレーキ系も費用としては大きく、ドイツ車あるあるですが、ブレーキダストが酷いため、低ダストパッドと、ディスクについても純正のように消耗が激しものではないものが出ているそうなので、それとセットで交換しました。納車時はパッドは4mmくらいでしたので、ある程度使い切り、パッド交換のタイミングでローター含めて4輪交換しました。

せっかくですから、自身の備忘録も含めてブレーキ類についての感想を述べておきます。低ダストに変更して初めて運転した時の感想は、「硬くて、効きが悪い」でした。正直、交換して良かったのかな、と疑問に感じたのを覚えています。しかし、次の週末の洗車時、驚くほどにブレーキダストの発生が抑えられていることに気づきました。「こんなにも違うのか、こんなにもタイヤ洗浄は楽なのか!」、と考えると、一長一短だな、と。更に数日後、勤務先の社有車(国産小型セダン)を運転して帰宅後すぐにこのベンツを運転したところ、「このブレーキ、よく効いているじゃん」、と感じました。つまり、純正よりは効きが悪いが、一般の国産車に比べると十分な性能を持ち合わせている、と言うところなのだと思います。また、交換直後は一皮剥けるまで本来の性能を発揮していなかったのかも知れません。もしくは、純正ブレーキが相当に高性能だったのか。いずれにしても、この時点で感想は二長一短となり、ブレーキ交換をしたことへの疑問は払拭されました。また、2年後の車検時、パッドの残量をチェックしたところ、5万キロ近く走っているにも関わらず、パッドの消耗は6〜7ミリ残っており、その寿命にも驚かされました。このままいけば、10万キロ走破までこのパッドの交換はしなくても良いレベルです。これであれば、私がこの車を所有している間は一度の交換で済みますし、洗車時の手間などを考えると、早期にこの交換をしていて良かったと思います。三長一短ですね。

実は、私が購入した車両にはあと二つ、なかなか解決できない問題を持っていました。汎用性のある話ではありませんが、せっかくの機会ですのでご紹介しておきます。

一つ目は、ポジショニングランプの配線ショートです。こちら、W204前期型のオーナーがよく行うカスタムかと思います。DIYで手軽にできるのですが、車両販売店にお願いしました。ところが、納車から帰宅時にランプ切れの表示が。電極の相違、接触不良、いくつか原因を考えましたが、自分で手を入れてしまうとややこしくなりそうなので、そのまま販売店へ。販売店で調べてもらうも、手に負えなかったらしく、提携整備工場に。まさかこんなに大ごとになるとは。整備工場から直接連絡が入り、「配線が切れている」と写真付きで教えてくれ、配線から引き直しの修理。なんとなく嫌な気持ちがあり、この機会にヘッドライトユニットごと交換することにしました。ここに至るまで、結構時間がかかりました。元々手軽にできるカスタムの認識でしたがそれが裏目だったのかも知れません。切れた配線というのが、まるで人の手で無理やりちぎったかのような切れ方で、前オーナーが接触の調整などで力を入れすぎたり、捻りすぎたのかも知れません。ただでさえ、プラスチック製のカプラーや基板の劣化が心配な状況であったため、この荒っぽい手の入れ方を見ると、いつヘッドライトにも影響が出るか心配になり、少し出費は嵩みますが、ヘッドライトユニットの交換、といいう判断にしたわけです。せっかく交換するのであれば、シーケンシャルウィンカーやポジショニングランプやkヘッドライトがLED化されているもの、更にはブラックアウトされているようなスタイリッシュなものが安価で出回っていたため、こちらでガラッとイメチェンさせることにしました。部品代は6万円前後だったと思います。取り付けは今回連絡をいただいた整備工場で、先述の整備士さんが安価で受けてくれました。諸々の整備の一連として、バンパー脱着も配線チェックとまとめてやってくれたりと、かなり融通を利かせてくれたものと思います。作業時間を聞いたところ、想像よりもはるかに早く、それに伴った工賃設定で、そもそものウデが良い整備士さんだと感じました。

もう一つは、足回りからのゴトゴト音です。フロントからコトコト音がする車両は何度か見かけたことがありますが、こちらは後輪側から。音の性質も少し違います。初めはトランク内の荷物がダンピングしているものと思っていましたが、荷物を空にしても発生。そんなに大きな音ではありませんが、元々が静かな車であることと、そんな快適な乗り心地を求めて購入した車であるために気になっていました。こちらも調べてみると、衝撃の事実が。なんと、型式の違う車両用のショックが強引に取り付けられていたとか、、、そんなことあるのか、と衝撃を受けましたが、こちらも交換部品を見せていただきました。そのせいでショックの上部を止めているボルトがダンピングの度にボディに干渉していたとのこと。部品交換と、左右のバランス調整のために反対側のショックをオーバーホールし、無事に異音の解決となりました。こちらも足回りをばらしてみないと分からないもので、原因究明から解決まで半年以上かかりました。一度しっかり車を預けることができれば良かったのですが、日常使いしていたためまとまった時間を提供できなかったことも要因に挙げられます。ただし、怪我の功名と言えるかも知れませんが、リアの両ショックが蘇ったため、乗り心地はシャキッといいものになりました。これなら、前輪もお願いしようかと思えるくらいです。

この2点はこの車両独自の症状かと思いますが、年式が年式なだけに、細かいところを見れば色々出てくるものと思います。ご参考に、ヘッドライトユニットの交換はポン付けできるタイプではなかったため、通常工賃は恐らく10万円前後ではないかと思います。パーツは安いもので5〜10万円ですが、こちらの取り付けを協力してくれる整備士さんの存在が必要です。ショックのオーバーホールは3万円〜といったところでしょうか。車両代が安く済む分、こういったところにはお金が必要ですね。逆を言えば、全て入れても車両90万円+先述の対策3点12万円+ヘッドライト6万円+リアショック6万円=114万円となります。V6 3リッターエンジン搭載のベンツを所有するにあたり、これくらいの金額で乗れるのはお得と判断しています。

購入後の維持費について②

ここまでは車体整備に関する費用を中心にお話ししてきました。ここからは、通常のランニングコストをお伝えします。ガソリン代や税金、オイルをはじめとする消耗品についてです。「ベンツだから」ということではないものが多いですが、ご参考に。

まずは自動車税から。小排気量化が主流の中、車体の割に大排気量となる3,000ccのエンジンを載せているため、一般の水準からすれば少し高めです。これだけで済めば良いのですが、年式が年式なだけに、13年経過の加算も対象になり、結論として58,600円。馬力、トルク共に最近の車で言えば2,000cc以下のターボ車レベルですから、その自動車税の差額は毎年約20,000円です。例えば、10年乗り続けようとすると、約20万円の差額になりますが、私の場合は短期間で走行距離が伸びる使い方をしますので、長くても5年くらい。そうなると差額は約10万円です。同じスペックに見えても、4気筒と6気筒ではそのフィーリングが異なり、それぞれに良し悪しがありますが、今乗りたいのは6気筒のフィーリングであることを考えると、許容範囲としました。もう一つ、車検の際に支払う重量税については、年間に割り戻すと比較的安価な車両と比べても数千円の差であるため考慮しませんでした。これは13年経過、18年経過で加算されますが、その加算金額も年間で1万円を切るため、そこまで大きくないと思っています。

続いてガソリン代です。私は”e燃費”というアプリを使用し、給油毎に燃費計算をしています。これは、車の調子を見ることが目的で、タイヤの異常やエンジントラブルになるべく早く気づけることが目的です。ですが、コツコツ入力していくと、現在所有してから7万キロくらい走行しましたが、その平均燃費も計測されており、貴重なデータとして重宝しています。ちなみに、私の車の場合、9.16km/lとなりました。ダッシュボードに表示されている数値は10.1km/lでしたが、コスト計算では実測を採用することにします。これも、以前乗っていた2,000ccターボ車は13km/lくらいだったと思いますので、ガソリン代は1.4倍くらいになっている計算です。購入時はこのような計算はしませんでしたが、そもそもV6 3,000ccの車両でこれくらい走れば御の字かと。

その他の消耗品で私が手掛けたのは、先述のブレーキパッド、ディスク4輪で約10万円(安く仕上げていただいたと思っています)。タイヤはファルケンAZENIS FK510新品でスタート。とても快適な乗り心地を提供してくれましたが、3万キロくらいでロードノイズの増加。チェックしてみると、後輪が完全にスリップサイン。それどころか、後輪センターは、ワイヤーが出かかっていました。普段、前輪のサイドから摩耗していくことが多かったため、後輪センターまできちんと見ておらず、かつ、私の経験では3万キロくらいではそこまで減ったことがなかったため、完全に油断しておりました。FRでどちらかと言えばハイパワー、あとは独特のハンドルのキレが後輪センターの摩耗に繋がるのでしょうか。

これも整備士さんに相談してみると、後輪のセンターへの負荷はドイツ車ではよくあるとの事。ヨーロッパ製のタイヤはこの辺りを考慮して強化されているものが多い、と聞いたので、ヨーロッパタイヤをチョイス。ですが、また3万キロで交換となるとコストが嵩むので、久しぶりに中古タイヤを検討してみました。お値打ちで見つかったものが、コンチネンタルのExtremeContact DWS06 Plus。これはユーザーの書き込みを見ると耐久性に定評があり、後輪に履かせることにしました。元々、コンフォートタイヤ信者の私ですが、今回は耐久性を重視した感じです。これは評判通り、8部山のタイヤを購入し、4万キロ走行しましたが、まだスリップサイン手前くらいです。1万キロで1ミリくらいの消耗かと思います。前に履かせていたファルケンの倍以上はもつ計算です。また、今回は私自身初めてとなりますが、前後輪で銘柄を変えております。その際意識したことは、グリップが同等もしくは前輪の方がハイグリップであるように選択しました。そのような中で選んだのは、ミシュランのPILOT SPOT4です。これはほぼ未使用でガレージ保管の物件があったため、即決しました。メーカーに対する信頼とデザインの良さ(後輪と揃わないのが不細工ですが、、、)は認識しておりましたが、実際使うのは初めてです。後輪と同様、4万キロ走りましたが、5部山以上残っていて、耐久性も想像以上です。また、前後輪で異なる銘柄のタイヤを装着して4万キロ走りましたが、若干の乗り味に違いは感じられますが特に違和感はありません。

せっかくですので、耐久性以外にもタイヤレビューを入れておきます。まずはExtremeContact DWS06 Plusから。コンチネンタル独特のサイドウォールの膨らみと、オールシーズンタイヤの特性から、柔らかい乗り心地を想像しておりましたが、やや硬め。実際に触った感じも、ゴムの硬さを感じます。グリップもゴムの硬さからかあまり良くなく、この辺りが耐久性を生む要因にもなっているのかも知れません。あまり無理な走りをしない、経済的なタイヤを求めている方にはお勧めです。静粛性については、なかなか良く、AZENIS FK510と同等のイメージです。

続いてPILOT SPOT4。これはユーザーレビューとはだいぶ異なる印象を受けました。はっきり言って、私が抱いた感想は、一般的なレビューよりも”はるかに良い”です。まず驚いたのがタイヤゴムの柔らかさ。これは手で触っただけでも分かります。この柔らかさがそのまま乗り心地にも反映していて、すごくしっとりと路面を掴んでくれている安心感。そして何より、他のコンフォートタイヤを凌ぐ静粛性。AZENIS FK510も静粛性に定評がありましたが、明らかにPILOT SPOT4の方が上です。多くのユーザーレビューでは、スポーツタイヤの特徴を語っていて、グリップへの高評価が集中しておりますが、私の感想は、静粛性、乗り心地の良さもグリップ力と同等もしくは上回る良さを感じています。同じミシュランにはPRIMACYシリーズといった、よりコンフォート性能に振ったタイヤがありますから、PILOT SPOT4は静粛性を犠牲にしている部分があると思っていたのですが乗ってみたらそんな感じは全くなく、静粛性も最上級の印象です。PRIMACYシリーズは

静かなのでしょうか、ぜひ一度使ってみたいものです。また、4万キロ走った現在でも、その性能はほとんど衰えていない印象で、AZENIS FK510のみならず、私が使ったことがあるコンフォートタイヤ、ブリヂストンREGNO・トーヨーPROXES C1S・ダンロップVeuroなどと比べても、消耗による性能劣化レベルは抑えられていると思います。ここまでいいと、新品で4輪揃えてみたいともいますが、現在のモデルPILOT SPORT5が4と比べてどうか、気になるところです。

肝心の費用ですが、ExtremeContact DWS06 Plusはヤフオクで購入。2本で20,000円+送料5,000円でした。取り付けは近所のタイヤ専門店で1本3,000円の合計31,000円。PILOT SPORT4は、取り付けをお願いしたタイヤ専門店の在庫で2本15,000円(これ、破格だったと思います)+取り付け3,000円×2本で21,000円。4本合計で52,000円ということになります。久しぶりに中古タイヤを使ってみましたが、格段に安いですね。私のように短期間で多走行のユーザーは、経年劣化よりも摩耗が早いでしょうから、2〜3年落ちのタイヤを使うのはアリかと思います。サイズは前輪225/45/R18、後輪245/35/R18です。脱着、バランス、廃タイヤ含めて1本3,000円というのも、私が住んでいる街では最も安いお店だと思います。イラン人経営者のお店で、作業もこの経営者が行いますが、扁平タイヤにも関わらずメチャクチャ早かったです。タイヤの知識も豊富でした。

続いて、馬鹿にならないのがエンジンオイルです。このエンジン、オイルが7.5Lも入ります。フィルター含めると8Lです。欧州車適合オイルは比較的高価であること、また、年式が古いため、高温時の粘りもあった方が良いと考え、メーカー推奨10W-30ですが、私は10W-40以上のものを選んでいます。ワコー、モチュール、モービル辺りで適正と思われるものを選んでいましたが、私のお勧めは”ガルフ アロー GT50”です。こちらのスペックは10W-50。私がこのオイルを使い始めたのは、BMW3シリーズ”E91”を所有していた時です。こちら、2,500cc直列6気筒エンジン搭載のモデルでしたが、オイル消費が出始めていました。そこで、高温でも粘るオイルをと思い使ってみたところ、その消費がピタリと止まったことと、アイドリングが小学生の子供でも気づくレベルで静かになったことから、すっかり気に入ってしまいました。オイルの役割のうちの一つである、「密閉」が優れている印象です。懸念点は、スペック的に硬すぎることによる燃費悪化と、取扱店の少なさ、と思っています。燃費悪化については、全く同じ条件で他のオイルと比較することができませんのでなんとも言えませんが、私の個体では明らかな悪化は見られませんでした。ただし、あまり実例を聞いたことがないオイルですので、どこに欠点があるか、どこか想像の及ばないところに負荷がかかったりしていないか、などは分かりませんので、私自身は気に入っておりますが、他の方にお勧めはしていません。だいたいどのオイルを使用しても、平均で16,000円くらいの費用でした。私はロングライフオイルを使っても、5〜8,000キロで交換していましたので、約10回ほど交換してきたことになります。

つまり、目立った消耗品として、タイヤ52,000円、オイル160,000円といったところです。車体乗り出し価格、納車整備、持病の修理に加え、この消耗品を加えると、約140万円となります。もともと乗り出し価格90万円となっておりましたが、その車体価格は70万円でしたので、車体価格の2倍くらいの用意があると、なんとなくまとまった整備もできるイメージです。

中古車購入については、これまで何回も経験してきました。私自身が思い描いている一つの目安として、「乗り出し価格と使う量のバランス」について意識していることがあります。これは、①一般的な車両の場合、「乗り出し価格÷10万<所有年数」もしくは「乗り出し価格÷10万<走行距離/10,000」です。例えば、乗り出し価格100万円の中古車を購入した場合、10年もしくは10万キロ走行まで楽しめればO K、というものです。これが、輸入車や高級車になった場合はその半分を達成できると、下取り価格「0円」でもこの車選びは成功だった、としております。

もちろん、ベンツは後者になるのですが、乗り出し価格90万円、高級輸入車ですから、4・5年もしくは45,000キロ楽しむことができれば成功、と判断しています。すでに7万キロ以上走破した私の車は既にその目安には到達していて、個人的にはいい買い物ができたと感じております。

私のような一昔前のスペックへの憧れを断てない方がいらっしゃれば、ご参考になったら幸いです。また気づいた点など挙げていこうと思います。皆様も有意義なカーライフをお過ごしください。

コメント